2.3 生命の誕生:物質から生命にいたるモデル

・物質から生命へ

生命ではないもの(普通の物質)から生命への変化はどのように起こったのだろうか。生物学者たちは生命の起源をどのように考えているのだろうか。生命の起源に対する考え方として「化学進化説」、「パンスペルミア説」「独立栄養生物説」の3つの代表的な説があるので、それらを見ていこう。

「化学進化説」(地上生命起源説)とは、地上に何らかの理由で原始の地上に有機物のスープのようなものが発生し、その有機物の集まりから生命が誕生したとする説である。この説の初期の提唱者としてA.I.オパーリンがいる。この説では、最初の生命をつくるのに必要な有機物が自動的にすべてそろっていたと考えるので、それを説明するメカニズムが必要になる。化学進化説は、生物学における主流の一つである。

「パンスペルミア説」(宇宙生命起源説)とは、生命の起源は宇宙にあるとする説である。この説では、生命が他の惑星や衛星などで生まれ、地球にやってきたと考える。近年の宇宙観測では、星間分子に多くの有機分子(一酸化炭素、アセチレン)が含まれていることがわかっており、アルコールやアミノ酸まで存在することなどが明らかになっている。小惑星探査機「はやぶさ2」の初期分析結果(2023)では、アミノ酸が15種類も見つかったそうである[5]。宇宙起源の可能性は十分に検討すべきだと言える。

化学進化説にしろ、パンスペルミア説にしろ、それらの説では、生命誕生よりも前にアミノ酸などの多くの有機化合物が自然に合成されて存在し、それらが生命のもとになったと考える。そのような考え方を「従属栄養生物説」という。

これに対し、有機化合物は生命が自分で作り出したとする考え方もあり、それを「独立栄養生物説」という。この独立栄養生物説は、1988年にG.ヴェヒタースホイザーが唱えた「生命は二酸化炭素からいろいろなものを自分で作りだすことから生まれた」という考え方から始まった[6,p.24]。

山岸明彦と高井研による討論型の著書[6]で、「生命より先に有機化合物が用意されていた」とする従来の考え方(従属栄養生物説)よりも独立栄養生物説の方がもっともらしいことを、高井は次のように説明している。

「『すべての材料を、地球のありとあらゆる環境から揃えることができた』なんて偶然は、

ありえないと思っています。…(中略)… 。従属栄養の起源説は、言うなれば

『世界各地に存在する食材を一生懸命集めてきて、キッチンで料理する』ようなもので、

…(中略)…、そのような面倒なことを生命が行っていたはずはありません。

…(中略)…。このような無機物から有機物をつくり出して利用する代謝系さえできてしまえば、

『無理に世界中から材料を取り寄せなくても、生命は勝手に作られるんじゃない?』と思います。」

(山岸明彦、高井研、「対論!生命誕生の謎」、集英社(2019), p.24)

説得力のある説明だが、読者の皆さんはどう考えるだろうか。生命の起源の謎はまだまだ結論の出ない問題だが、宇宙や地球上での観測からさまざまな証拠が集まりつつある。こちらも進展が非常に楽しみな分野である。

・ワールド仮説

独立栄養生物説と従属栄養生物説には、それぞれ具体的なストーリーを描いたモデルがある。それらは「タンパク質ワールド仮説」や「RNAワールド仮説」のように「ワールド仮説」と呼ばれている。それらを5つ紹介したい。(下記1-4が従属栄養生物説のモデルで、5が独立栄養生物説のモデルである。)

1) タンパク質ワールド仮説

タンパク質のようなさまざまな触媒機能や、機械的な運動を生み出す能力をもった分子の出現が、生命誕生のきっかけだったとするのが、「タンパク質ワールド仮説」である[3,p.168]。簡単に言えば、タンパク質だらけの水溶液がまずあって、そこから偶然、生命が誕生したということである。これは、1950年代に行われた「ミラーの実験」がもとになっている。この実験では、原始地球の大気成分をフラスコに閉じ込めて放電を繰り返す。すると、タンパク質の材料となるグリシン、アラニン、アスパラギン酸、バリンなどのアミノ酸が生成された。これらのアミノ酸をさらにつなげれば、触媒活性をもったペプチド(小さなタンパク質)をつくることができる。このように地球上にまずタンパク質が出現して、それが生命誕生のきっかけになったのではないかというのが「タンパク質ワールド仮説」である。

2) RNAワールド仮説

RNAワールド仮説も、簡単に言えば、RNAだらけの水溶液があってそこから生命が誕生したというモデルである。タンパク質では、生命の本質である遺伝情報をコードして伝える分子機構にはなりえないが、RNAやDNAなどの核酸であれば十分に複雑な構造をしているので、ある程度大きな情報を記録できる。生命の基礎として遺伝情報を据えるべきだと考えれば、DNAやRNAの出現が生命誕生の基礎になったと考えることは自然だろう。また、1980年代にRNAが触媒活性をもつことも明らかになり、そこからW.ギルバートが提案したのが「RNAワールド仮説」である[7]。この説は1980年代に強い支持を受けたが、RNAの非生物学的合成の困難さや、リボース(RNAの糖成分)の生成と蓄積へと至る非生物的メカニズムを提示できないなどの問題点が指摘されているとのことである[8,pp.52-53; 9,p.72]。

3) 「RNA+タンパク質」ワールド仮説(RNPワールド仮説)

単純なRNAワールド仮説では上述の問題があるため、RNA分子の出現に先行して、RNA合成を触媒する始原的段階(pre-RNAワールド)が存在したと考えられるようになった[9,p.53]。また、RNAワールド段階においても、きわめて早い時期からRNAとタンパク質が協同して生命は始まったと考えられている。つまり、単純なRNAワールドではなく、RNAとタンパク質の混在するハイブリッドな世界(RNPワールド)から徐々に発展したというモデルである[8,p.53]。ウォード、カーシュヴィンクの著書でもこの説が紹介されている[9,pp.63-64]。「RNPワールド仮説」は現在の主要モデルの一つのようである。そこにある図が非常にわかりやすいので、ここでも紹介しよう(図3-3)。

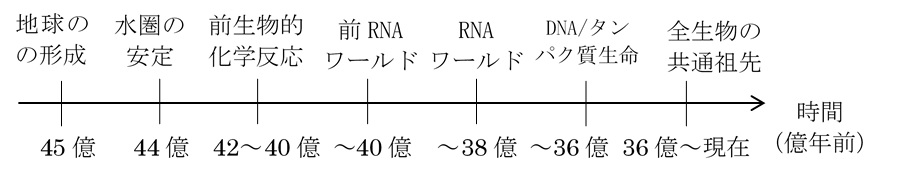

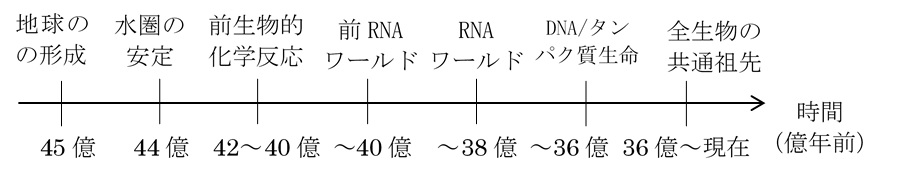

図2_5. RNPワールド仮説での生命誕生までの流れ(文献[9]を参考に作成)

4) 脂質分子ワールド仮説(リピッドワールド仮説)

佐藤健(2018)[3]によれば、タンパク質ワールド仮説やRNAワールド仮説と並んで「膜小胞のような境界をつくる脂質分子の出現が生命の誕生につながった」とするのが「脂質分子ワールド仮説」である。そこでは脂質分子が作る膜小胞のような構造体が最初に出現し、後に出現した核酸やタンパク質を徐々に取り込んで自己増殖機能を獲得したのが生命の始まりであると考える。この説も非常に説得力があり、もっともらしいと感じる。

カウフマンの著書「WORLD BEYOND PHYSICS」[10, pp.105-116]を参考にもう少し説明しよう。デーマーとディーマー(Damer and Deamer,2015)[11]は、火山地帯にある、互いにつながった複数のプールの中で最初の原子細胞が出現したと考えた。そのような生命に満ちた温泉の証拠が、最近、西オーストラリアの35億年前の岩層の中で発見されている[10,p.107]。

彼らのシナリオの中核をなすのは、熱いプールの中に浮かぶ多層リポソームである。そのプールは有機分子を豊富に含み、気温の高い昼間には水が蒸発し、気温の低い夜には近くの温泉や雨により水が供給される(ウェット=ドライ・サイクルが起こる)。ドライの時期には有機分子の脱水縮合が起こり、より長い重合体が形成される。しかし、ウェットの時期にはその逆の過程が起こり、大きな重合体が切断される。再びドライ時期が来ると部品の再結合が起こり、ウェット時期に再切断される。こうして有機体がランダムにシャッフルされながら切断と結合を繰り返し、多様な重合体のスープが作られていく。いつしか重合体にペプチドやRNAが含まれるようになり、それがリポソーム(脂質二重層)に包まれることによって原子の細胞が形成される。その先の過程については省略するが、これがデーマーとディーマーのモデルである。

5) 硫化鉄ワールド仮説

ここまではすべて「従属栄養生物説」の「ワールド仮説」だったが、最後に、「独立栄養生物説」の「ワールド仮説」について述べよう。すでに上で説明したが、独立栄養生物説と従属栄養生物説では正反対の考え方を採る。RNAワールド仮説などの従属栄養生物説が「まずアミノ酸やRNAなどが生まれ、そこから生命が誕生した」と考えるのとは逆に、「まず生命が誕生して、生命によってアミノ酸やRNAが生み出された」と考える。

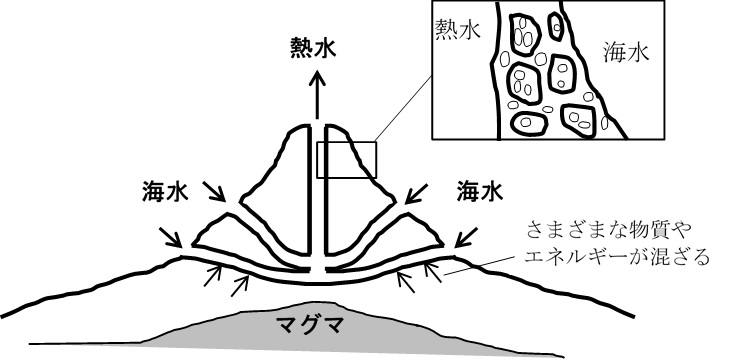

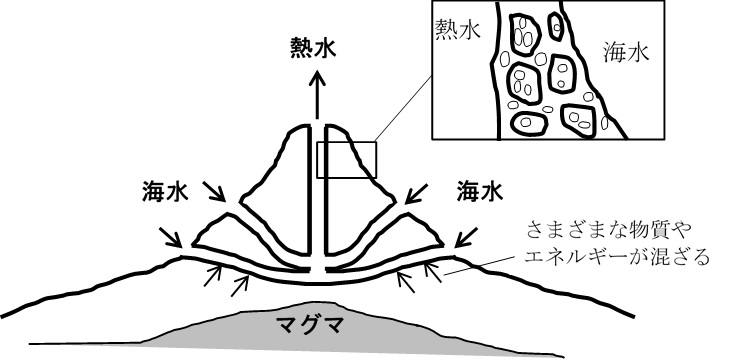

それを最初に唱えたG.ヴェヒタースホイザーは、その考え方を「硫化鉄ワールド仮説」と呼んだ[9,p.68]。この説では、最初の生命が誕生したのは海底熱水噴出孔の高温高圧環境だったと考える。熱水噴出孔付近にはエネルギーが持続的に供給され、生命の材料となる無機物、水素、メタンなども豊富に含まれる。これらのエネルギー源、元素に富んだアルカリ性の熱水、二酸化炭素や鉄、窒素化合物の溶け込んだ酸性の海水が、熱水噴出孔で混ざり合う。

面白いのは膜(細胞膜)が誕生するより前に代謝が始まっていたと考える点である。その代謝系において膜の代わりをしたのは、岩に開いた小さな孔(穴)である。熱水噴出孔を形成する岩は小さな孔がたくさん開いた構造をしていて、熱水と海水がその孔の中や外で混ざり合うと、化学的かつエネルギー的な非平衡状態が形成される。この非平衡状態と鉱物の触媒活性によって「原始的な代謝」が始まる。その後、この原始的な代謝系が有機物の脂肪膜で囲まれて「原始的な代謝生物」が誕生したと考える。さらに、遺伝機能が加わって現在の生命へと進化していった。これが生命誕生の大雑把なシナリオである[6,pp.25-27]。つまり、代謝→膜→遺伝の順である。

図2_6. 熱水噴出孔付近の環境(文献[8,p.26]を参考に作成)

N.レーンはこのシナリオを次のように表現している[12]。

「地球上の全生命の最後の共通祖先が、途方もない姿として描ける。…この共通祖先は自由生活性の細胞ではなく、石の迷路のような鉱物の「細胞」で、触媒の役目を果たす壁が鉄と硫黄とニッケルででき、天然のプロトン勾配がエネルギーを与えていることになる。最初の生命は、複雑な分子やエネルギーを生み出す多孔質の岩石で、すぐにタンパク質やDNAの生成に至ったのだ。」

(ニック・レーン(斉藤隆央訳)、「生命の跳躍」、みすず書房(2010)、p.49)

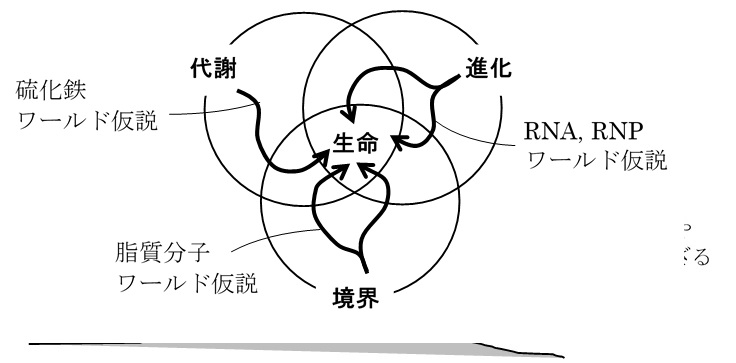

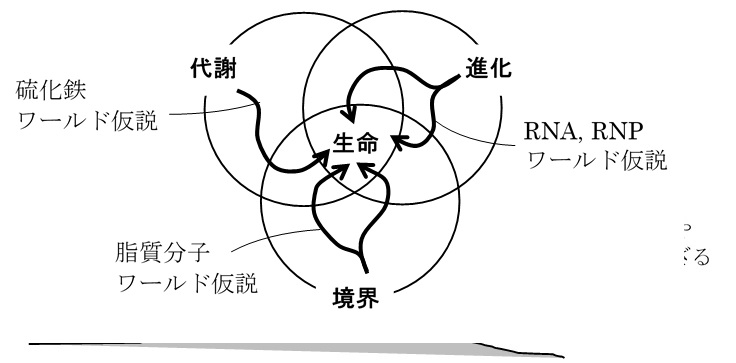

ここまでいろいろな「ワールド仮説」を見てきた。それらを比較するとき、生命の3要素(代謝、境界、進化)のどれが最初に誕生したと考えるかに注目すると理解しやすい。「RNPワールド仮説」は「RNA」(つまり進化)が最初にあったと考え、「脂質分子ワールド仮説」は「膜」が最初だったと考える。さらに、「硫化鉄ワールド仮説」では「代謝」が最初に起きたと考える。

各説が示す「生命進化」の通り道を、生命の3つの要素(代謝、境界、進化)の地図上にマップすると面白いかもしれない(図2-7)。

図2_7. 生命の3要素と進化モデルの通り道

・人工生命

いくつかのワールド仮説があるように、生命の3要素(代謝、境界、進化)のどれが最初に起きて生命になって行ったかについては専門家で意見がわかれている。そこで、今度は実際に生命を作ろうとしている人たち(人工生命の研究者)がどこで苦労しているのかを見てみよう。人工生命(A-Life)の研究には次の3種類がある。

第一は、ソフトウェアとしての人工生命の研究である。コンピューターを用いて遺伝的アルゴリズムを作成し、遺伝子コードを持った生命(プログラムとしての生命)と環境を作って、その中で生命の進化をシミュレートする研究だ。

第二は、ハードウェアとしての人工生命の研究である。生命の形態をまねたロボット(例えばヘビ型や魚型のロボット)を作成する研究や、自己増殖するロボットの開発に関する研究もある。最近、大きな注目を集めた研究として「ゼノボット」(Xenobot)がある。これは、プログラミング可能な生体ロボットを開発したとする研究で、カエルの細胞からできたロボットである。ゼノボットは「歩く」、「泳ぐ」、「荷物を運ぶ」などでき、最近では「自己増殖もできる」と報告されている[15,16]。

第三は、ウェットウェア(生化学的な物体)としての人工生命の研究である。生化学的な手法を用いて人工的に合成された生命(人工細胞や人工細菌)を作り出そうというものである。2010年にJ.C.ベンターらはマイコプラズマ・ミコイデスという細菌のゲノムを人工的に合成し、マイコプラズマ・カプリコルムという細菌の細胞に導入したところ、その細胞はタンパク質を作り始め、細胞分裂したとのことである[17]。

さらに広い枠組みとして「合成生物学」がある。これは、組織、細胞、遺伝子といった生物の構成要素を部品と見なし、それらを組み合わせて生命機能を人工的に設計したり、人工の生物システムを構築したりする分野で、地球環境問題にも役立つため、注目されている[18]。また、人工光合成の研究も急速に発展しており、すでに実用間近のレベルまで来ている[19]。

最新(2024年3月)の報告を見てみると、人工細胞を作る研究が2つ紹介されている。第一は、細胞の染色体16本中14本を人工的に合成した「サイボーグ酵母」の合成に成功したという報告である。要するに、「進化」の最重要部である染色体の合成に成功したということだ。第二は、本物の生体膜が持つ性質をいくつか持った人工生体膜の合成に成功したという報告である。つまり、完全な生体膜ではないが、生体膜が持つ性質のいくつかを持つ「膜」を作ることができたということである。

これらの報告を見て思うことは、「進化」や「生体膜」の人工合成はかなり実現に近づいているということだ。もしも(細胞小器官の合成を含め)細胞のすべてを人工的に作り出すことに成功したら、そこで誕生した生命を何と呼ぶべきだろうか。つまり、「人工進化」を実現できたら、それは既存の生命とまったく同じ構造や機能を持つが、40億年ほど前に誕生して長い歴史をかけて進化してきた私たちとは別系統の新しい存在ということになる。それを同じ「生命」と呼んで良いのだろうか。

人工生命の研究を見てもう一つ思うことは、やはり「代謝」を起こすのは簡単そうだということだ。大変でないから、人工「代謝」は研究対象にもなっていないのではないだろうか。実際、鍋に水を入れて火にかけるだけで、ある種の「代謝」は起きる。「水のみ鳥」というおもちゃも、ある種の代謝を行う例だ。頭部が水を吸い、蒸発すると、頭部が再び傾いてコップの水を吸う。その繰り返しで物質循環とエネルギー循環が起きる。代謝は生命以外でも頻繁に目にする現象である。

---------------------------------------------------------