2.2 生命とは何か

・生命の定義

物質からいかにして生命が生まれたかを考えるには、まず、生命が何かを知らなければならない。そもそも生命とは何だろうか。石ころや砂など命を持たない物質(非生命)が意思を持って動き出すことはないが、生命は意思を持ち、自分で動く。植物でも、ゆっくり見れば茎や葉を陽の当たる方へと伸ばし、根を広げていくのがわかる。生命は石ころとどこか違うのだろうか。

生命とは何か。この問いに答えるのは意外と難しい。専門書や教科書にどう書いてあるのか見ると、教科書には「生命とは〇〇である」とは書かれていない。たいていの教科書は「生命には次のような特徴がある」と書いている。例えば、D.クリスチャンは「オリジン・ストーリー」(2019)[1]において生命の特徴として、膜、代謝、恒常性、自己増殖、進化などを挙げている。これらの他にも、「主に炭素、酸素、水素からなる」という特徴や「刺激に対し応答がある」、自発的活動、自律性などを挙げる専門書もある。

このように生命には複数の特徴があるわけだが、それらをすべて持たなければ「生命」と呼べないかというと、必ずしもそうではない。本書では、生命を定義するための必要最小限の条件として次の3つを選びたい。

(1) 代謝:生命は代謝を行う。(物質・エネルギー循環により構造を維持する。)

(2) 境界:生命は境界を持つ。(内外を分ける境界(膜)を持つ。)

(3) 進化:生命は進化する。(遺伝子を持ち、自己複製と突然変異を繰り返す。)

以下で、それら3つの要素について考えていこう。

(1) 代謝

生命が物質やエネルギーを取り込んで循環させ、外へ放出することを通して、個体の内部構造を維持するメカニズムを「代謝」という。高校生物の教科書によれば、生命は必ず代謝を行っている。呼吸、光合成、消化、発酵などがその例だ。

私たちはいつも呼吸しているし、毎日食事し、排泄しながら生きている。体は毎日同じに見えるが、少しずつ髪が伸びたり、爪が伸びたりしながら、入れ替わっている。筋肉や皮膚などは半年で新しいものに入れ替わるらしい。部位にもよるが、私たちの体は1年もすればかなり入れ替わっている。

代謝で生命が消費しているものは何か。エネルギーを消費するとよく言うが、食事で取り込んだエネルギーとほぼ同じ量を仕事や熱として体外へ排出するので、実際にはエネルギーを消費していない。実際に消費しているのは、負のエントロピー(ネゲントロピー)である。E.シュレーディンガーは「生命とは何か」(1943)において次のように述べた[2,p.129]。

「生物は負のエントロピーを食べて生きている。」

この表現は生命の本質を突いている。「代謝」の本質はネゲントロピー(情報)の消費だと見ることができる。

代謝についてもう少し詳しく見ると、例えば消化では、まず口の唾液によってデンプンやグリコーゲンが二糖類に分解され、次に小腸によって二糖類がグルコースや単糖類に・・・と食物は細かく分解されていく。呼吸(細胞呼吸 )の場合も同様に、グルコースが2個のピルビン酸分子に変えられ、そのピルビン酸は細胞の中にあるミトコンドリアのクエン酸回路によってさらに分解される。その結果、1モルのグルコースから36モルのATP(と他の物質)が作られる。

ややこしい話になったが、言いたいことは、これらの過程を通して食物が分解されて小さな物質と小さなエネルギーに分けられて、体中に運ばれるということである。小さなエネルギーというのは、ATPと呼ばれる物質に蓄えられたエネルギーのことである。ATPは「エネルギーの貯金箱」と言われている。消化、呼吸、発酵、光合成などで作られたエネルギーはすべて一旦、ATPに蓄えられ、どこかで利用されてADPに戻る。こうしてエネルギーや物質がぐるぐると体の中を巡っている。

重要なことは、代謝の過程で物質やエネルギーの出し入れが行われることである。それは「クエン酸回路」とか「カルビン回路」と呼ばれる化学反応回路を通して行われ、それらの回路を一周すると分子はもとの状態に戻る(サイクル)。そのサイクルに含まれるいくつかの化学反応が不可逆になっているため、そこでネゲントロピーが消費されていく。

(2) 境界(生体膜)

次に「境界」について考えよう。生命は必ず境界を持っている。単細胞生物であれば細胞膜という境界を持ち、多細胞生物であれば体の表面に皮膚を持つ。境界があれば、単体として一つ二つと数えられる対象になる。「進化」や「代謝」を考えるとき、何が自己増殖するのかと言えば、それは境界で仕切られた細胞や個体である。

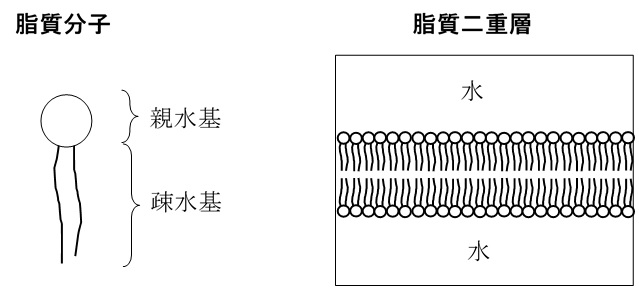

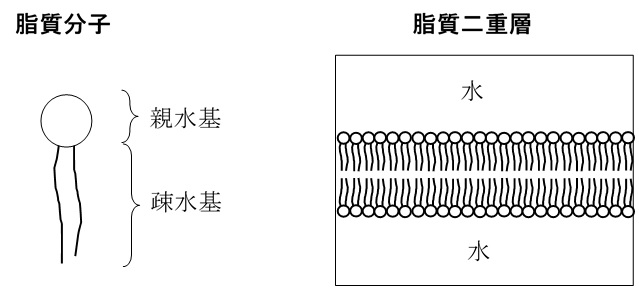

生命が持つ境界のほとんどは細胞膜や小胞などの「生体膜」である。生体膜は「脂質二重層」という構造でできている。それは単純な構造で、図2-2に示したようにリン脂質が二重になっているだけである。個々の脂質分子は極性を持ち、水になじむ部分(親水基)となじまない部分(疎水基)があるため、リン脂質分子を多数、水の中に入れると、分子間力(ファンデルワールス力)によって互いにくっつき、極性のため向きがそろう。こうして脂質二重層が自然にできる[3]。

図2_2. リン脂質分子、脂質二重層の構造(上)(文献[3,p.18] を参考に作成。)

生体膜は単なる「境界」ではない。生体膜には「膜タンパク質」と呼ばれる特殊な機能を持つたんぱく質が埋め込まれている。そのため、生体膜はいろいろな能力を持っている。それは、生体内でのエネルギー輸送や物質輸送、あるいは情報伝達などで役割を果たしている。生体膜に埋め込まれた膜タンパク質は、洋服の上に縫われたボタンのように位置が固定されていることを想像するかもしれないが、膜タンパク質はそのような固定された構造ではない。膜タンパク質は生体膜の上を動くことができ、その位置は流動的に変化する(流動モザイク構造)。これも生体膜を構成するリン脂質分子間の力が非常に弱いからこそ成り立つ「柔らかさ」の現れである。

生体膜の基本構造が脂質二重層であることは、生命誕生以来、進化の過程でまったく変化していない[3,p.16]。それは脂質二重層が「柔らかく変形できる」とか、「水は通すがイオンは通さない」など、生命に欠かせない重要な性質を備えているからだろう。

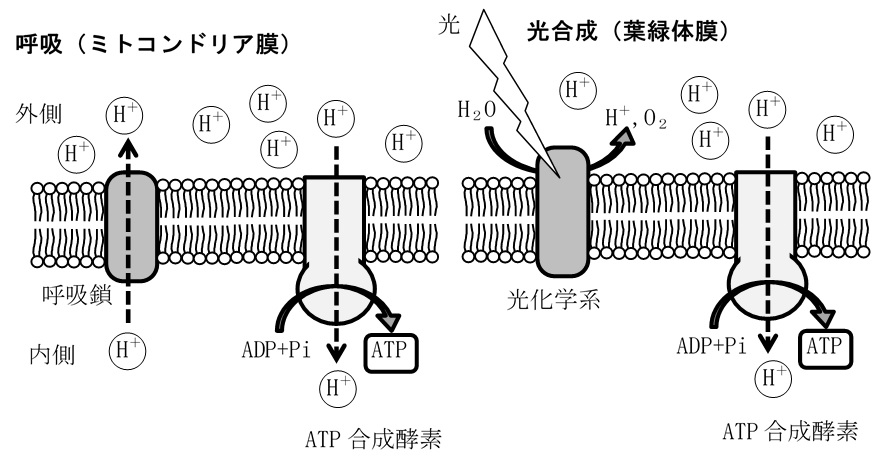

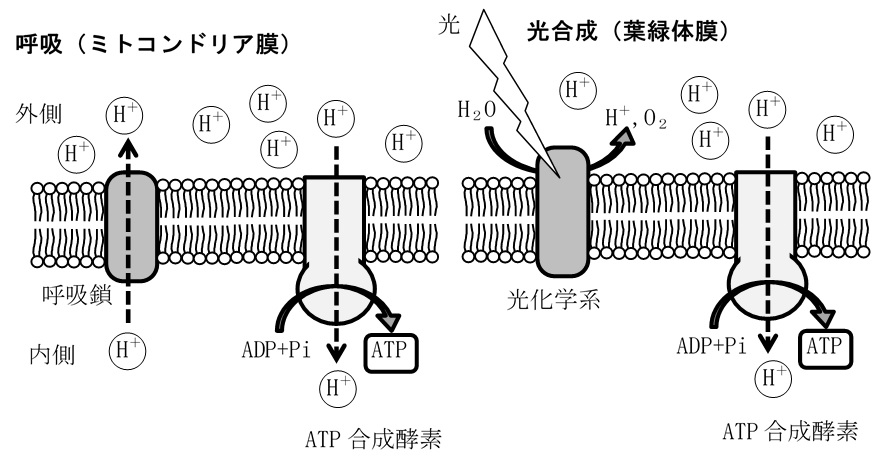

この「イオンを通さない」という性質がとても大切で、これによって呼吸や光合成が成り立っている。例えば、細胞呼吸では、生体膜(ミトコンドリア内膜)の外側と内側でイオン濃度の違いが生み出される。その違いは膜タンパク質(呼吸鎖)のはたらきによって作り出され、その濃度差を利用して別の膜タンパク質(ATP合成酵素)がATPを生み出す。光合成も同様で、生体膜(葉緑体チラコイド膜)にある膜タンパク質(光化学系とシトクロム)のはたらきによってイオン濃度差が作り出され、それを利用して膜タンパク質(ATP合成酵素)がATPを生み出す[3,pp.25-48]。このように呼吸にも光合成にも膜タンパク質を持った生体膜が必要なのだ(図2-3)。

図2_3. 膜を隔てたH+濃度差とATP合成。(文献[3]の図を参考に作成。)

情報という視点から見ると、膜の内外でイオン濃度差を作り出すことは、不均一性を生み出すことであり、ネゲントロピー生み出すことに相当する。だから、外部からネゲントロピーを取り入れなければできない。生命は外部から光や食物を取り入れることによってそれを行う。光や食物の中のネゲントロピーは、まず、内外のイオン濃度差という形のネゲントロピーに変えられる。そして、さらに別の膜タンパク質がそれをATPという形のネゲントロピーに変換し、体の各部へ輸送していると理解できる。このように生物の細胞内では、ネゲントロピーが形を変えながら流れていく。その意味で、生体膜は ネゲントロピーの流れ を作り出していると言って良いだろう。

生体膜にはもう一つ役割がある。それは「小胞輸送」と呼ばれる細胞内でのタンパク質の輸送である。小胞輸送がR.シェックマンによって発見されたのは1980年代後半であり、他の2人とともに2013年にノーベル賞を受賞した。つい最近のことである。小胞輸送とは、タンパク質が生体膜に包まれて輸送小胞となり、それが細胞小器官(ミトコンドリア、リソソームなど)の間を移動し、輸送される現象である。小胞輸送は細胞小器官の間での物質輸送や細胞外部とのやりとりを担っている。小胞輸送は最先端分野で、未知のことも多いが[8,p.124]、細胞内の小器官が小胞輸送による物質輸送ネットワークで結ばれていることは確かである[8,p.102]。

何が言いたいのかというと、生物の内部にはさまざまな形でネットワークが存在し、生体膜がどの物質や信号を通すかを決めているということである。したがって、物質輸送ネットワークは、単に輸送という現象を超えて、情報処理という側面を持っている[14,pp.113-142]。物質輸送や信号伝達はでたらめに起きているのではなく、それを通して全体が最適な状態に近づくように適応していくからである。最適な状態に近づくことを情報工学では「最適化」というが、ネットワーク全体の配線の再配置は、まさに「最適化」の計算過程と見ることができる。田中(2007)はそれを「単細胞生物の脳」あるいは「バクテリアの神経ネットワーク」と表現した[14,p.114,119]。(バクテリアはもちろん単細胞生物だから脳を持たない。)このように生体膜は、生体内の 物質輸送のネットワークにおいて最適化 という重要な役割も担っている。(ネットワークとしての生命の理論は文献[9],[14]を参照のこと。)

(2) 進化

最後に「進化」について考えよう。進化とは、遺伝子を持つシステムが自己増殖と突然変異を繰り返しながら環境に適応していく変化である。生命は必ず遺伝子を持ち、自己増殖し、進化する。単細胞生物も多細胞生物も、動物も植物も、進化しない生命はいない。

ところが、「進化」の定義についてはいまだに議論が絶えない。私などはダーウィンの進化論などで漠然とわかった気になっていたが、厳密に考えると何が進化かわからなくなる。世代を超えて変化が起きればすべて進化なのか。適者生存の「適者」は本当に環境に適したものなのか。ただ生き残れば「適者」なのか。遺伝子、自己増殖、複製、突然変異、適者生存、適応などさまざまな要素のうち、どの要素があれば「進化」と呼べるのか。化学進化、地球の進化、宇宙の進化はどれも進化なのか。さまざまな疑問が浮かぶ。

1979年から現在まで続く進化概念の論争を、吉川浩満(2021)はグールド対ドーキンスという形でわかりやすく紹介している[4]。S.J.グールドによれば、進化生物学で主流派の総合説(ネオダーウィニズム)は進化の歴史をすべて適応のプロセスとして説明してきた。しかし、それは間違っている。実際の生物の歴史は偶発的な事件に満ちており、すべてが自然淘汰のおかげなどということはない。これがグールド(非主流派)の主張である[3,p.183]。これに対し、主流派のR.ドーキンスは、適応的な仮説を置くことは進化を実地に検証するために必要なものだと反論している[3,p.204]。主流派には意識の科学で有名なD.C.デネットもおり、さまざまな論を展開している。

筆者が注目したいのは(進化とは何かではなく)「進化」の情報的な意味である。進化には2つの側面がある。一つはミクロな世界の側面で、もう一つはマクロな世界の側面である。ミクロな分子世界で進化は「遺伝子コードの変化」という情報的な側面を持っている。そして、それはマクロな世界において「生物の形質(形態や行動パターン)の変化」という形で現れる。遺伝子コードのコピーや突然変異などミクロな世界での情報の変化は、全体(個体の形態)がどうなるかなどとまったく無関係に個別に起きる。しかし、形態や行動パターンなどマクロな世界での全体(個体)の変化は自然選択によって影響され、全体のバランスが自動調整される。これも「最適化」現象の一つと見ることができよう。

「膜」を用いた物質輸送(小胞輸送)について説明したとき、それは「最適化の計算と見ることができる」と述べた。なぜなら、個々の小胞輸送は全体を見ずにバラバラに起きるが、全体としては細胞の存続に適した状態を保つようバランスを取っているからである。それと同様に「進化」の場合も、個別の遺伝子や突然変異などには偶然性が大きく影響しているが、全体としては生物のネットワークが持続するように変化する。まさしくそれは最適化計算である。

進化による「最適化」という情報的な側面を切り出して、コンピューターで計算を行う手法として「進化アルゴリズム」または「遺伝的アルゴリズム」と呼ばれる計算手法がある。それはコンピューターで組まれるプログラムの一種で、最適化の計算を行う手法の一つである。例えば、学校の時間割を作る場合、解が多すぎて計算機を用いても解くのが難しい。そういうときに遺伝的アルゴリズムを用いて最適化計算を行うと良い時間割をいくつか選び出すことができる。このように「進化」は 最適化アルゴリズムの一種 と見なすことができる。

・生命と非生命

ここで、あえて「生命でないもの(非生命)」に目を向けてみよう。物質から生命への道筋を考えるときの参考にしたいからだ。生命の特徴を持つが、生命でないシステムについて考えてみる。

〇 代謝あり、境界なし、進化なし:竜巻、台風

代謝を行うが生命でないものはあるだろうか。「代謝」はネゲントロピーを消費して構造を維持することだから、例として「渦」が挙げられる。ベナール対流と呼ばれる渦(鍋を熱したときにできる渦)がそうだし、竜巻や台風もそうである。それらは、熱エネルギーを運動エネルギーに変換し、構造を維持しているという意味でエネルギー代謝をしているが、生物のようにはっきりした境界は持たず、また進化もしないので生命とは言えない。

〇 代謝あり、境界あり、進化なし:磁気圏

はっきりした境界と構造を持ち、代謝もする系として地球磁気圏が考えられる。長谷川洋ら(2016)は地球磁気圏で起きる複雑なプラズマ現象を代謝と捉え、さまざまな物理現象をわかりやすく解説している[13]。地球磁気圏は太陽からの大量の物質(プラズマ)とエネルギー(磁場)を吸収し、一部を地球に放出してオーロラを光らせ、一部を放射線帯へ放出し、残りは再び宇宙空間へと放出する。彼はそれを「大口で太陽風を食べ続ける磁気圏」と表現し、「生命体のような磁気圏」の側面を浮き彫りにしている。

大気圏や生命圏を含む地球も代謝するシステムである。しかも恒常性まで持つと考えられる。地球は太陽からの光を吸収し、宇宙へ赤外線を放つことでネゲントロピーを消費している。しかも、地球大気はまるでサーモスタットのように自力で内部環境を保とうとする一面がある。このことから、J.ラブロックは「地球生命圏」(1978)で、地球の大気、海洋、土壌、そして生命は「連動する複合システム」と考え、それを地球生命圏(ガイア)と呼んだ[14]。

「ガイア仮説」によれば、地球(大気、海洋、土壌、生命)は自己調節機能を持った環境と生命の連結システムである。この見方が当時の科学者にどの程度受け入れられたかわからないが、地球と生命は一体という考え方は広く浸透した気がする。地球生命圏(ガイア)は、ネゲントロピーを食べ、構造を維持している点で生命そのものに似ているが、自己複製しないという点で違っている。

〇 代謝あり、境界なし、進化あり:前生命体

境界を持たない生命はありえるだろうか。少なくとも現存する生物に境界のないものはない。しかし、生命誕生以前の原初の時代であれば、疑似生命としてそのようなものが存在したかもしれない。例えばそれは、膜を持たないがたんぱく質や核酸など多種多様な有機化合物を豊富に含む液体だったかもしれない。そこでは、多様な分子の化学反応ネットワークが形成され、高分子化合物の自己増殖や代謝が行われていた可能性がある。

S.A.カウフマンは「カウフマン、生命と宇宙を語る」(2002)[15] で、原初の「前生命体」としてそのようなモデルを考えた。彼は、自己触媒集合を基礎とした化学反応ネットワークのモデルを考え、そのネットワークが自己増殖と代謝を行うためにはどのような性質が必要か議論した。このように「前生命体」としてであれば、境界を持たない疑似生命を想像することは可能である。

〇 代謝あり、境界あり、進化なし(増殖あり):炎

自己増殖するが生命ではないような系はありえるだろうか。その例として「炎」を挙げることができる。炎は、代謝も自己増殖もするが進化はしない。代謝としては、酸素を取り込み、燃焼し、二酸化炭素を放出するという形で物質循環を行っている。また、取り入れた化学エネルギーを熱エネルギーに変化させて放出するという意味で、エネルギー循環も行っている。さらに、炎は周囲に燃え広がり、燃焼の性質を他へ他へと移しているという意味で自己増殖も行っている。ただし、進化はしない。よって、炎は生命としての性質をいくつか備えてはいるが、生命ではない。

〇 代謝なし、境界あり、進化あり:ウィルス

自己増殖し、進化もするが、生命でないような系はあるだろうか。その例として「ウィルス」が挙げられる。ウィルスは自己増殖し、進化もする。ただし、代謝はしない。そのため、本書では生命には入れない。ウィルスを生命と見なすか見なさないかは科学者によって意見が分かれるかもしれないが、本書では、生命を「上記3つの特徴を持つもの」と見なすことにしたので、ウィルスは入れないことにする。ウィルスは境界を持ち、遺伝子も持って自己増殖し、突然変異もするので進化する。しかし、代謝だけはしない。

〇 代謝なし、境界なし、進化あり:コンピューター・ウィルス

進化だけするが、境界を持たず、代謝もしない系はありえるだろうか。そのようなものを無理やり考えるとすると、コンピューター・ウィルスが思い浮かぶ。コンピューター・ウイルスを一つのシステムと見て良いかどうか、そこからすでに問題だが、それを一つのシステムとして考えれば、それは進化するが、代謝せず、境界も持たないものである。ただし、計算過程において計算機のエントロピーが増えるので、「エネルギー代謝がない」と言って良いかはわからない。

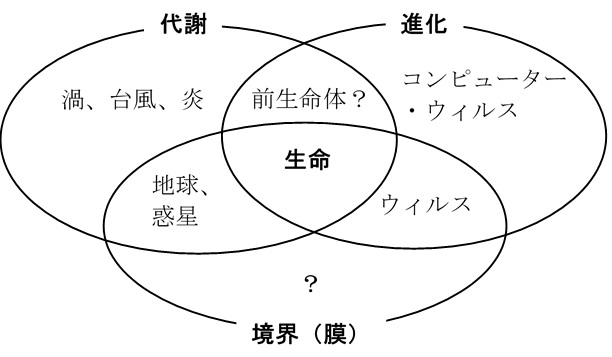

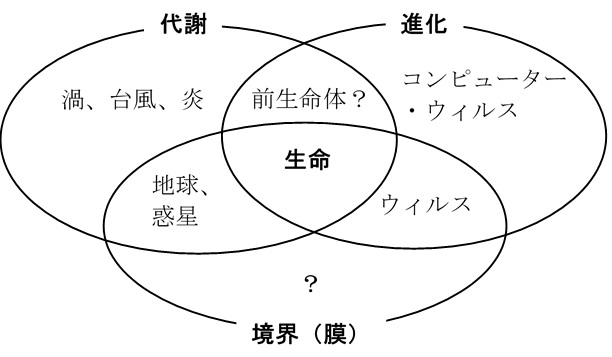

ここで考察したいろいろな非生命を、先ほどの生命の三要素のベン図に当てはめてみよう。それが図2-4である。この図の中で、前生命体の後ろに「?」としたのは、非生命と呼んで良いのかわからなかったからである。また、「境界」のところにある「?」は、境界(生体膜)だけ持ち、代謝も進化もしないシステムが思い浮かばなかったからである。このように生命の性質を一部持つが、生命ではないものを見ると、生命がより際立って見えてくるのではないだろうか。

図2_4. 生命と非生命のベン図

---------------------------------------------------------