第2章 生命とネゲントロピー:アルゴリズムの発生

第1章では、宇宙の進化において情報(ネゲントロピー)がどのように誕生したかについて考察した。そこでわかったことは、宇宙の過冷却によってネゲントロピー(負のエントロピー)が大量発生したことである。ネゲントロピーを含むシステムは非平衡であるため、多様な時間発展をたどる。そのため、複雑さが自然に生み出され、偶然が宇宙の進化のしかたを決める重要な要素となる。また、二度と繰り返されない過程であるため「新しさ」が生み出される。

これらのことを参考に、第2章ではどのようにしてネゲントロピーから生命が誕生するのかについて考察していこう。

2.1 転がる石と生命

・歩く分子

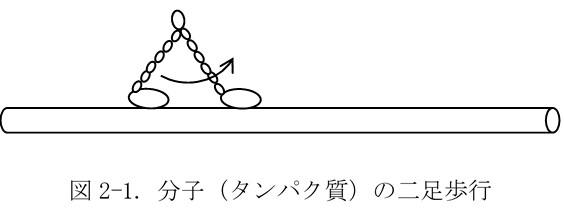

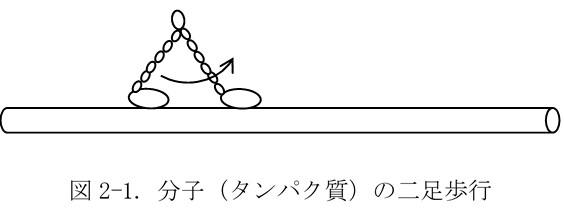

2020年頃、私は生命に関係する一本の動画を見て、その内容に衝撃を受けた。そこには「歩く分子」がはっきりと映っていた。それは金沢大学ナノ生命科学研究所の研究者が撮影した動画で、科学基礎論学会2日目の特別講演で紹介された。そこには、ミオシンVというタンパク質が一本の道(アクチン線維)の上を歩く様子が映し出されていた。タンパク質が(人のように)二足歩行する!? 私はそれに驚いた。その動画は現在(2024年)も金沢大学ナノ生命科学研究所のホームページに行けば見ることができると思う 。

タンパク質が歩く? タンパク質というのは(高分子とは言え)1個の分子だ。それがまるで意志を持つ人間のように道の上を歩いていく。右足を上げ、右足を下す。次に左足を上げ、左足を下す。まさに二足歩行だ。しかし、それを行っているのは1個のタンパク質にすぎない。1個の細胞よりはるかに小さい存在だ。だから、意志など持ちえない。右足も左足も高分子の端なのだから、化学反応か何かで上げたり下げたりしているのだろう。それが人間と同様に歩いているように見えるのだ。

ミオシンのようなタンパク質をモーター・タンパク質というらしい。恥ずかしいことに、私はモーター・タンパク質を知らなかった。1個の細胞の中を二足歩行しながら、せっせと物質を輸送するタンパク質があることを知らなかった。今では高校生物で習うようだが、私はそうしたタンパク質があることをまったく知らなかったから、その動画に衝撃を受けた。そして、さまざまな疑問を思い浮かべた。「この現象は分子の化学反応だろうか?それとも力学現象だろうか?」、「歩くミオシンは生きていると言えるのだろうか?言えないのだろうか?」、「ミオシンはどうやって自分が進む向きを見出しているのだろうか?」こうして自問自答が始まった。

・転がる石に命は宿るか

2020年頃の当時、私は意志や意識の起源、あるいは、生命の起源と宇宙の進化がどのような関係にあるのかを考えていた。宇宙の進化の中で原子や分子が生まれ、それが物理的な運動をするのはわかる。しかし、その運動がどうやって(意志を持つ)生命の動きに変わっていくことができるのか。どうやって「意識」に変化することができるのか。そこがわからなかった。簡単に言うと、坂道を転がる石と生命のはたらきに何の違いがあるのかということである。その疑問が私の頭を駆け巡っていた。

そうした中で、ミオシンのあの動画に出会ったから、心が大きく揺さぶられた。二足歩行するミオシンの姿には私が考えるべきいろいろな要素が詰まっている。あの動き(二足歩行)には意志の原型があると見て良いのだろうか。いけないとしたらその理由は何か。ミオシンの動きの源は何か。

もちろん1980年代に習った高校生物の知識を掘り起こせば、ATPがエネルギー源だろうとか、この現象は不可逆現象だろうとか、その程度は想像がつく。しかし、そういう細かい話ではなくて、この映像の中に何か重要なヒントがあるのではないかという感じがした。

ミオシンは1個の分子だから、意志などないのは明らかだ。その意味でミオシンの運動は坂道を転がる石と変わらない。しかし、どこか少しだけ違う気がする。それは、転がる石ころはそれだけの現象だが、ミオシンの歩行は(何というか)「大きな生命の流れ」のようなものの中にあり、他の現象とつながっている点である。そこは重要な違いである。生命現象は、そこだけ取り出せば「転がる石」とさほど変わらないのだが、全体を見渡すとまったく意味が違っている。その違いを、第1章で考えたネゲントロピーや非平衡性、複雑性、偶然、新しさなどの概念と結び付け、「情報の進化」という観点から生命を理解しなおしたい。それが第2章のテーマである。

---------------------------------------------------------